近年来,教育部单独或者联合其他有关部门相继下发了《新时代高校教师职业行为十项准则》《关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》等文件,均涉及对高校性骚扰事件的处理要求,体现了教育部在教育系统内部治理高校性骚扰问题的决心。

但目前尚没有专门应对高校性骚扰的解决机制,也缺乏从预防、处置到救助的全方位防护方案。

现实中,高校性骚扰事件依然层出不穷,且屡禁不止,不仅给被害人造成严重身心伤害,也给高校管理和社会治理带来了不小的困难和挑战,造成了十分恶劣的社会影响。

一、现状分析——高校性骚扰事件频发,专门防治规范缺乏

近年来,高校教师性骚扰事件随着性别平等意识的觉醒和网络平台的可及,越来越多地进入公众视野。2014年至2017年媒体公开报道高校教师性骚扰事件13起;而从2018年到2019年12月底,通过网络曝光的高校性侵案例已高达60起,呈现愈演愈烈的趋势。公开举报的案例背后还有难以计数的“沉默的大多数”。早在2014年召开的“高校预防和制止性骚扰机制研讨会”上,全国妇联一项针对北京、南京等城市15所高校大学生的调查发现,经历过不同形式性骚扰的女性比例达到57%。

高校为何成为性骚扰/性侵害的高发地?有学者研究表明,学生在学业、生活、经济来源和职业生涯等方面对高校教师(尤其是研究生导师)评判权力的严重依赖,教师对个人权力的策略性运用,师生之间社会经验和性经验的差距,导致学生难以反抗和举报性骚扰。而组织环境中学术权力过于集中、师生关系缺乏制度制约、学术机构中无所不在的性别歧视文化氛围,是性骚扰被忽略、被合理化、被容忍而免于实质性惩处的根本原因。

高校性骚扰事件比例已经非常惊人,但目前尚没有专门的规范来回应这一问题。首先,仅从师风师德层面对性骚扰事件在力度上严重不足;其次,缺乏专门的规范以及应对机制使很多实操中的关键问题得不到解答,高校在处理性骚扰问题时无从着手。比如,何为性骚扰?性骚扰有哪些种类?性骚扰的构成要件有哪些?性骚扰案件举证责任如何分配?骚扰者应承担何种法律责任?投诉途径和投诉主体是什么?高校的防治职责有哪些?这一系列的问题必须得到有效解答,才能使高校在具体事件的处理中有依据、有方法。根据澎湃新闻的报道,截止2018年1月,已有北京大学、清华大学、中山大学等超过40所高校的校友就建立性骚扰防治机制发出呼吁。

二、特点分析——行为手段的非典型非暴力性,权力控制和精神/心理控制是本质

作为广义上职场性骚扰的一种表现形式,高校性骚扰具有职场性骚扰的普遍特点(区别于传统意义上的直接肢体暴力性骚扰),即:行为人通常不是使用直接的肢体暴力手段,而是利用其与被害人之间的上下级从属关系(权力不平等关系)与教师的特殊职权便利,以关心生活、批改作业、科研实验、学业考试、毕业论文答辩、继续深造、就业推荐等为理由和借口,通过对被害人施加权力控制、精神控制和心理强制等影响,使得被害人不知反抗、不能反抗、不敢反抗,进而达到性骚扰,甚至是性侵害的目的。

师源性性骚扰,师生之间类似上下级的权力关系是不容置疑的。需要进一步明确的是,权力关系不能简单地等同于上下级关系,双方经验阅历上的差距、类似长辈的身份、教学过程中双方的角色地位以及传统观念中对老师与学生的关系认识等,都会导致不平等的权力关系。

因此,对于高校性骚扰,我们一定要有一个清晰的认识,要透过现象看到背后的本质是一种权力滥用,是一种权力控制和精神控制关系。

三、对策建议——高校需要更加积极主动,防治需要全流程和制度化

缺乏健全的应对机制,常常导致性骚扰受害者最终选择舆论曝光的极端方式表达诉求。每一个高校性骚扰事件的曝光都会使指控人和被指控人双方遭受巨大损害,给个体、校园乃至整个社会造成严重损失。事件发生的高校成为被不断追责的主体,造成极为恶劣的舆论影响。

只有建立一个全流程的性骚扰防治规范才能,才能实现事先防患、事中有效纾解、事后尽快恢复正常学习生活的防治目标。这样的防治机制既要体现“预防重于制裁”的理念,又要包括正式与非正式解决的途径,涵盖预防、投诉调查和处理的各个环节,营造出对性骚扰受害者友好的环境。

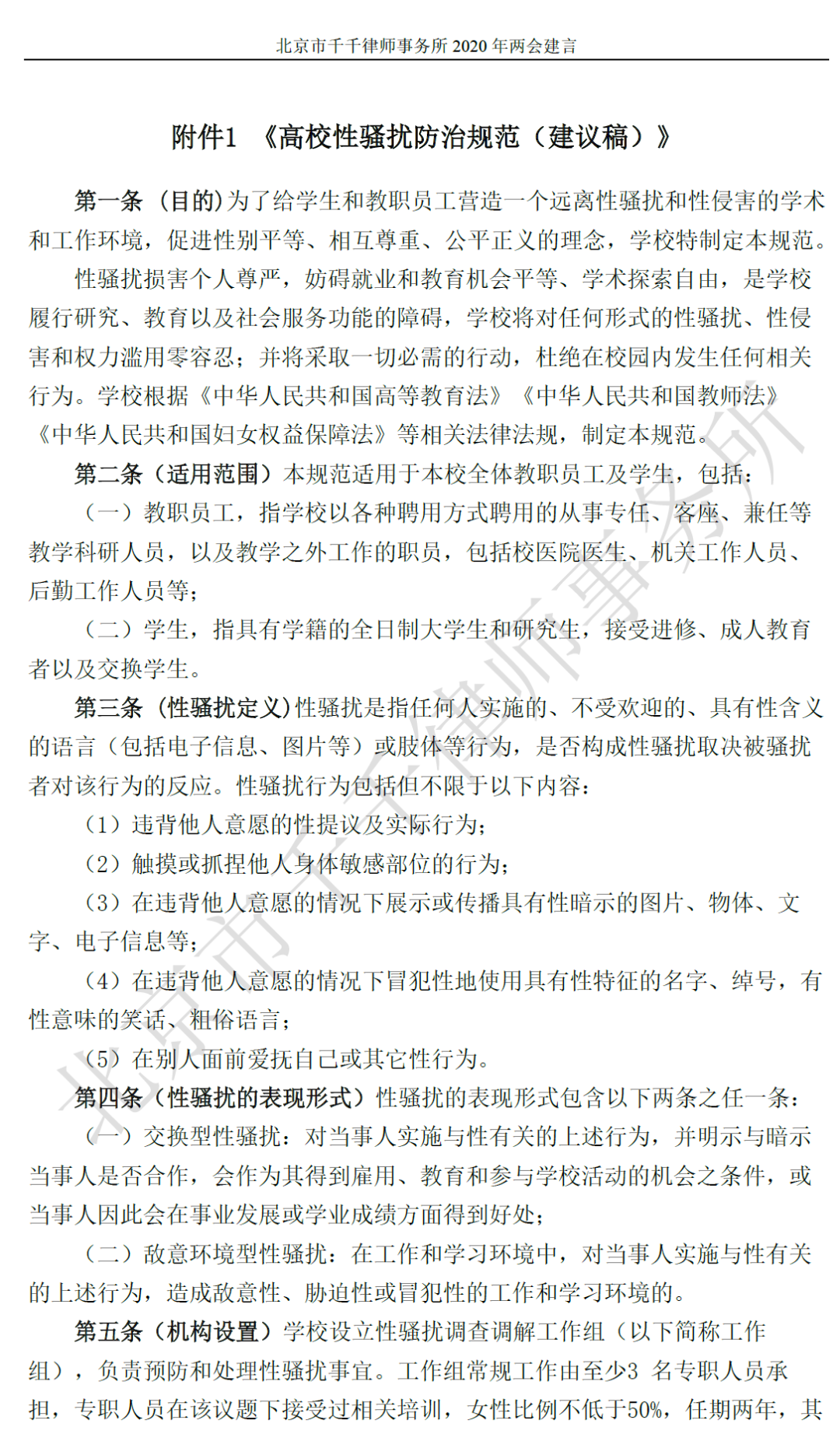

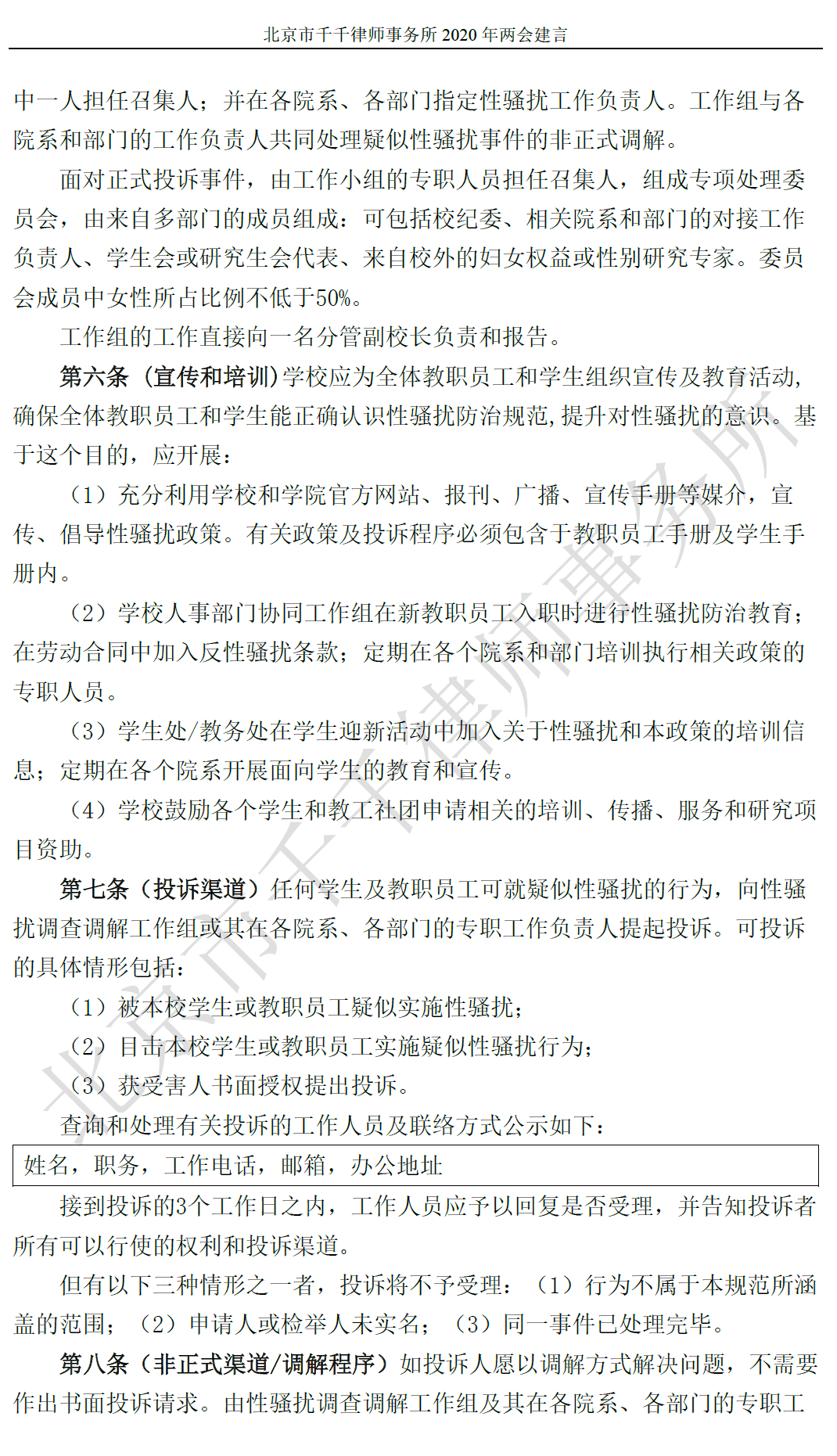

在这样的背景下,北京市千千律师事务所根据对过去推动相关试点企业建立《企业防治职场性骚扰规则》的积累,结合办理的大量此类案件实践经验,以香港中文大学、香港科技大学、台湾世新大学的现行政策和上海交通大学校友发出的《性骚扰防治规范建议稿》等为参考,提炼形成了下面这份《高校性骚扰防治规范(建议稿)》,希望能够推进这一机制的进展,还校园一片净土。

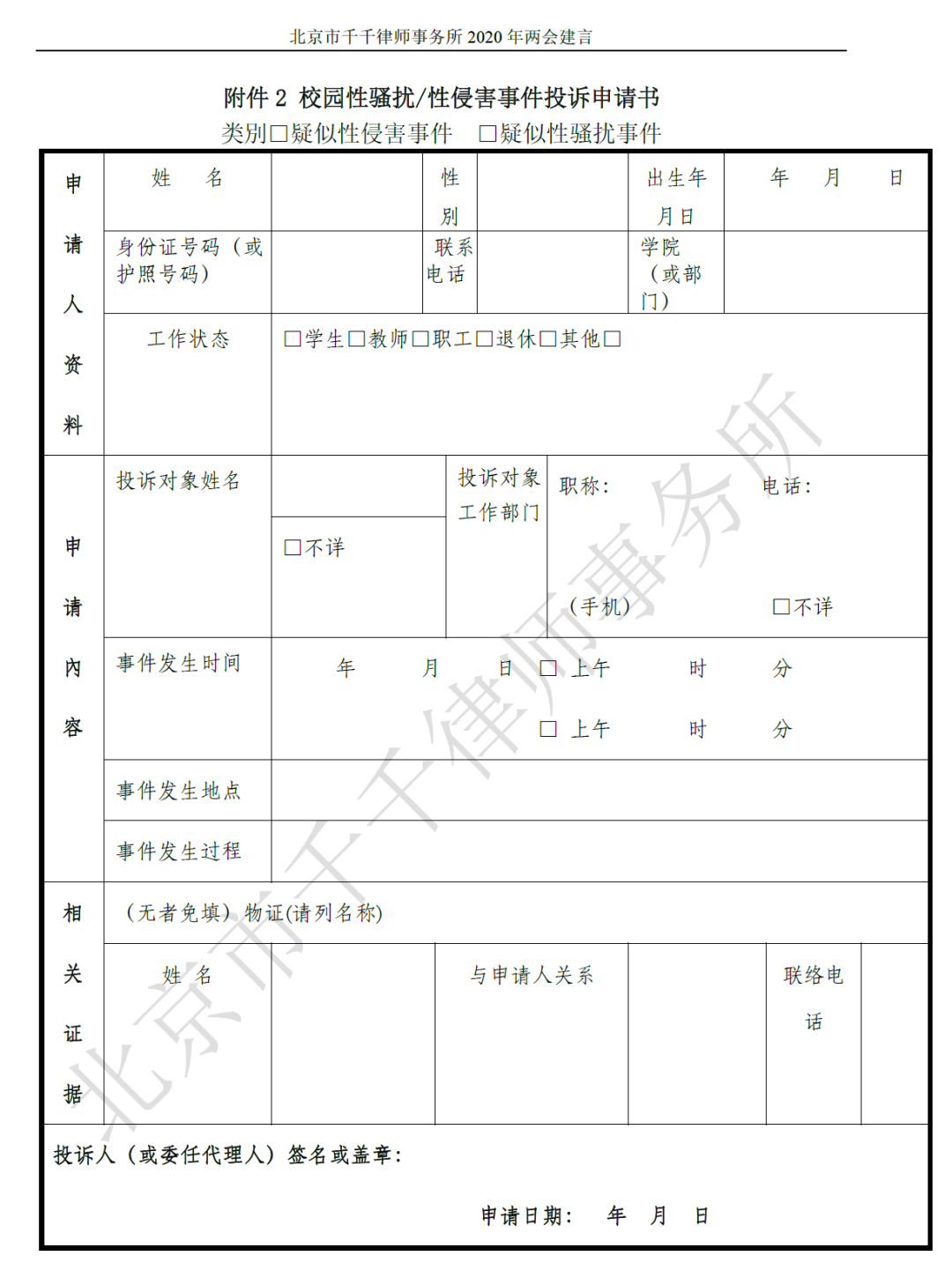

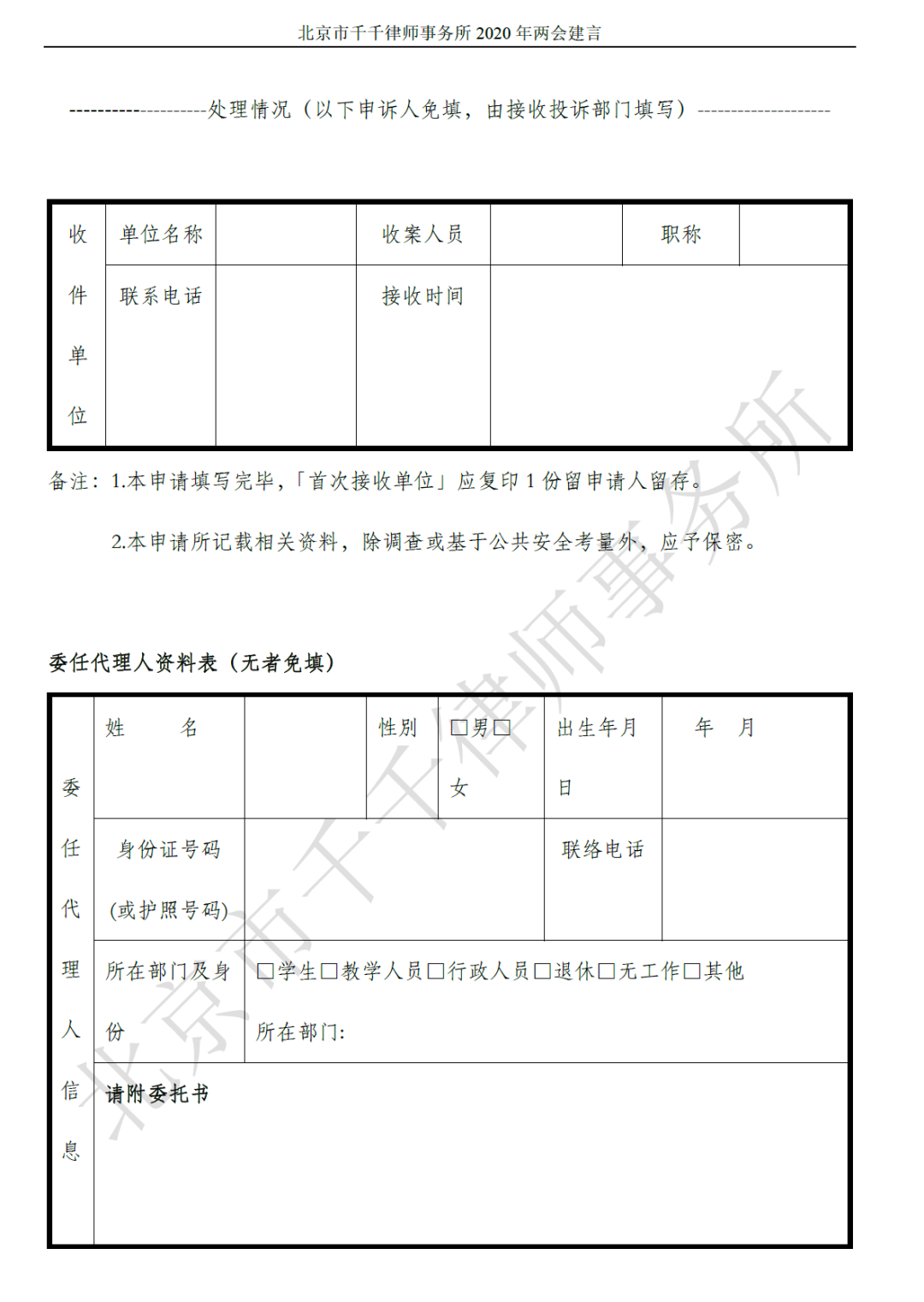

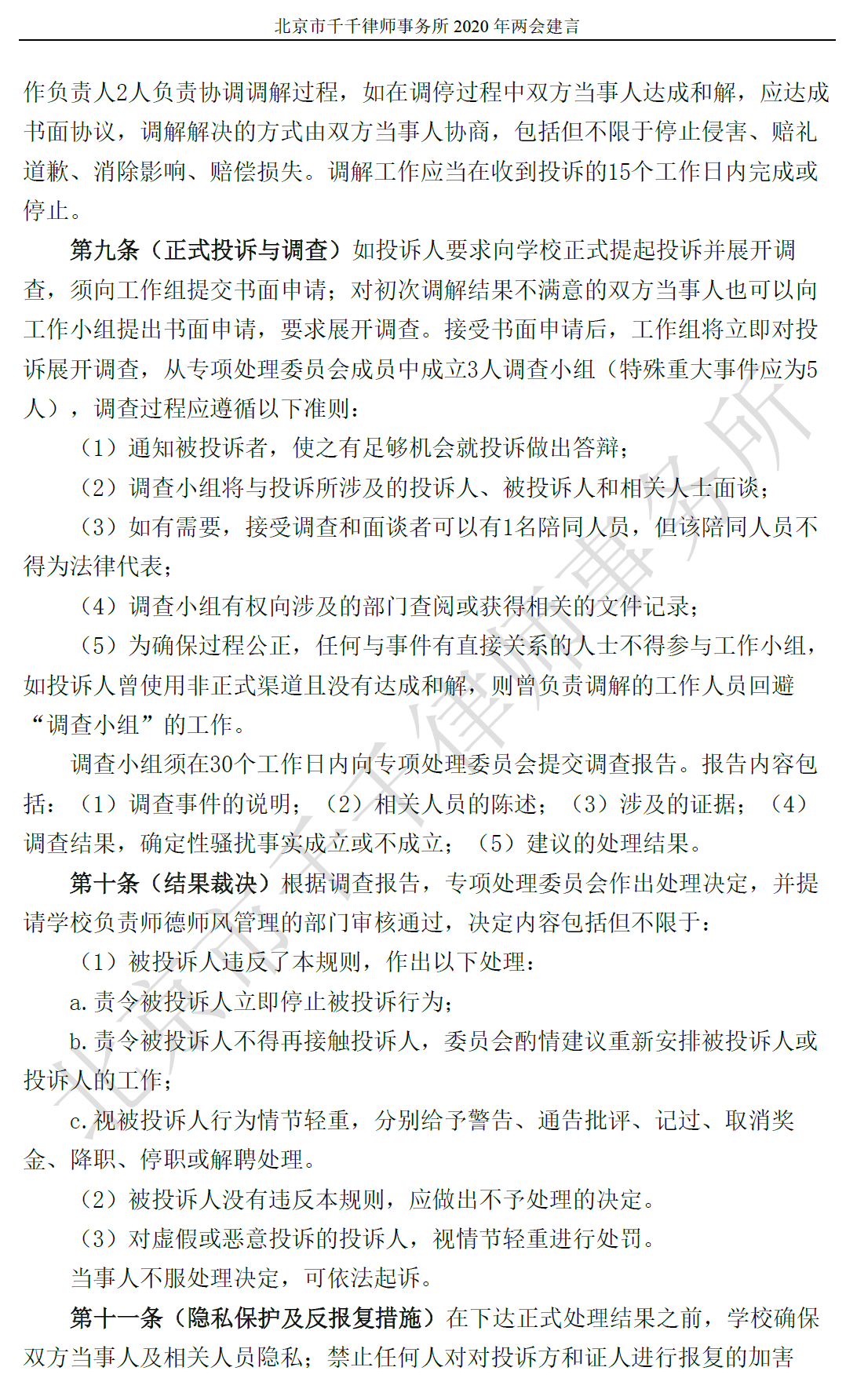

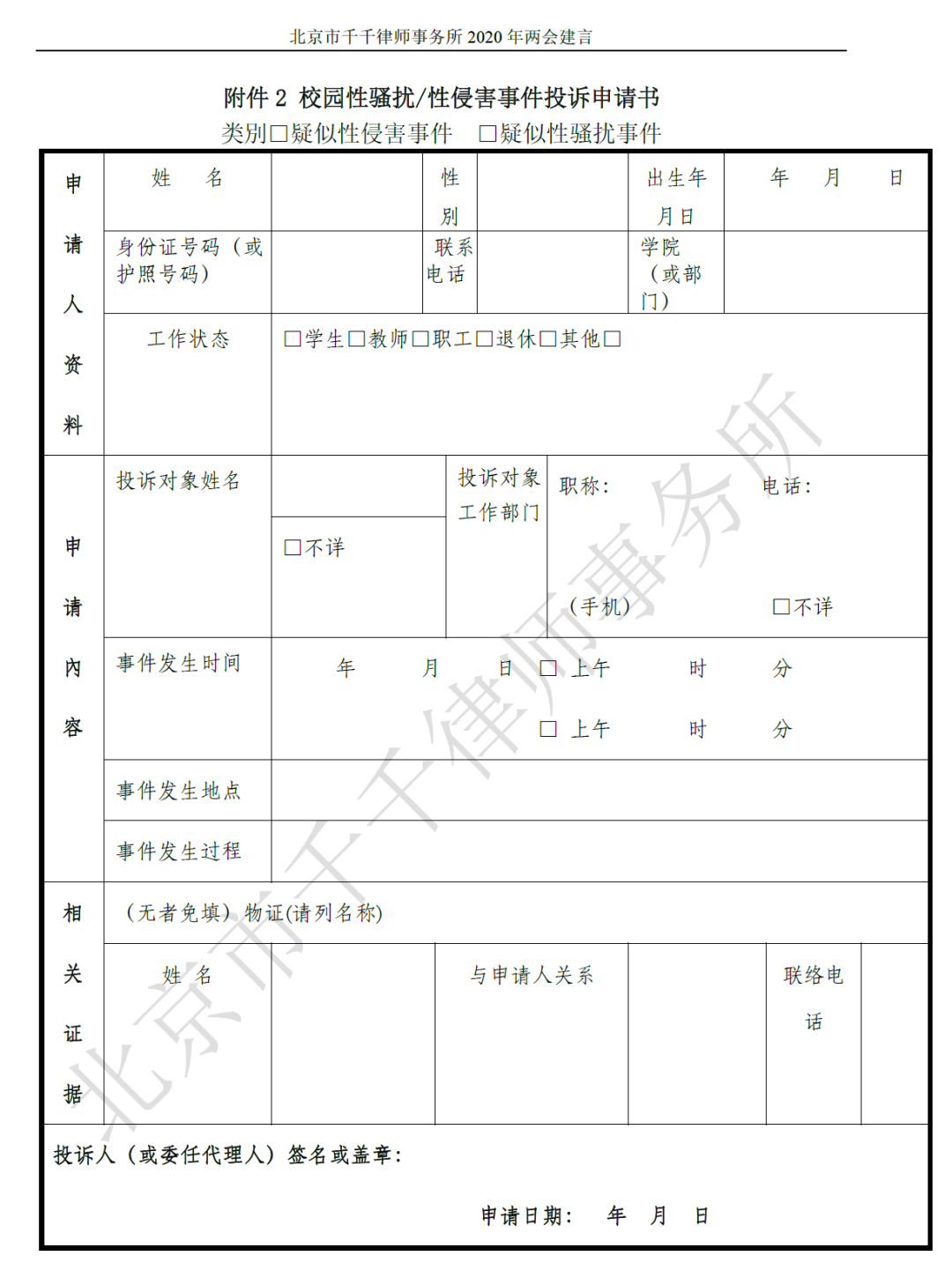

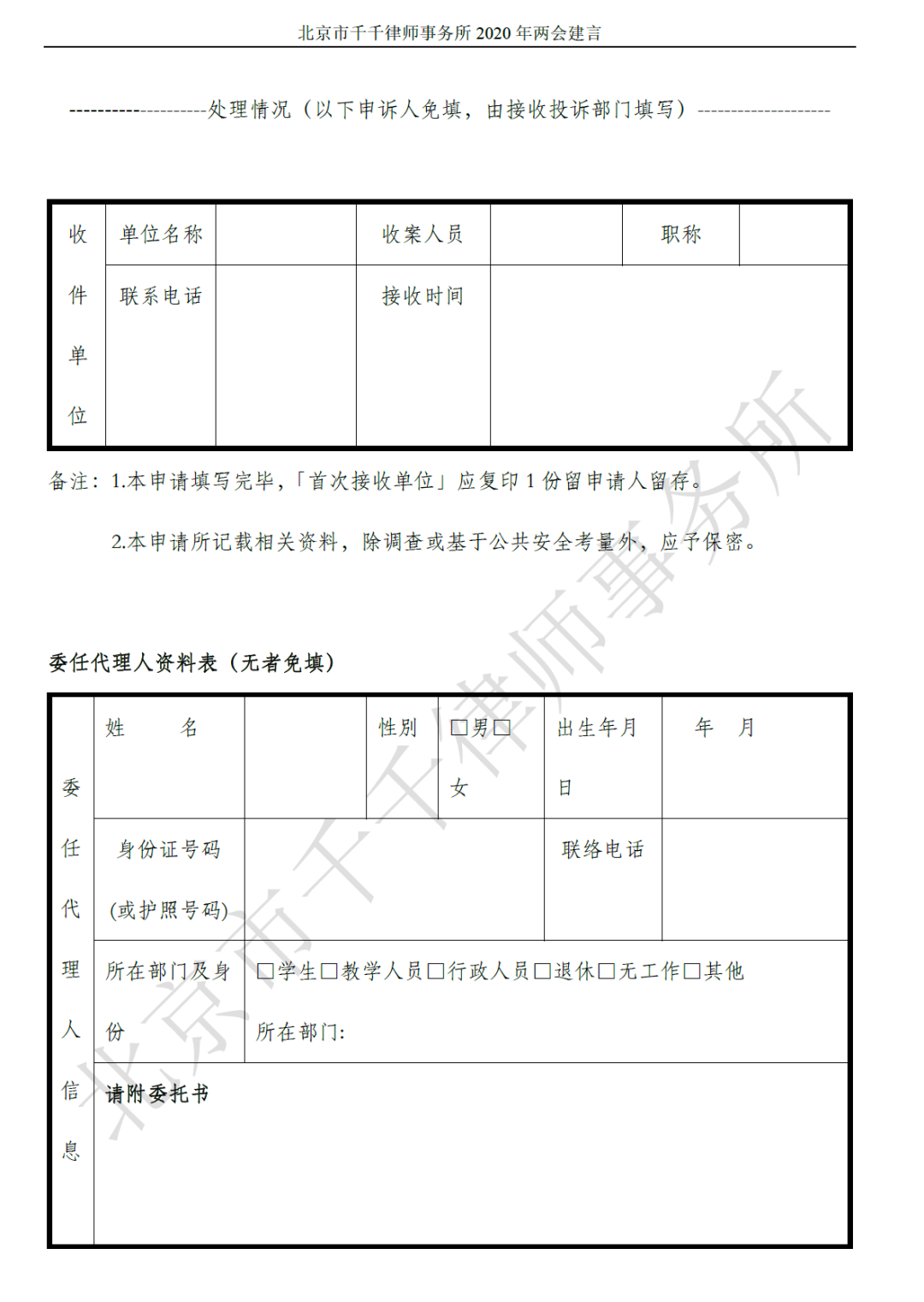

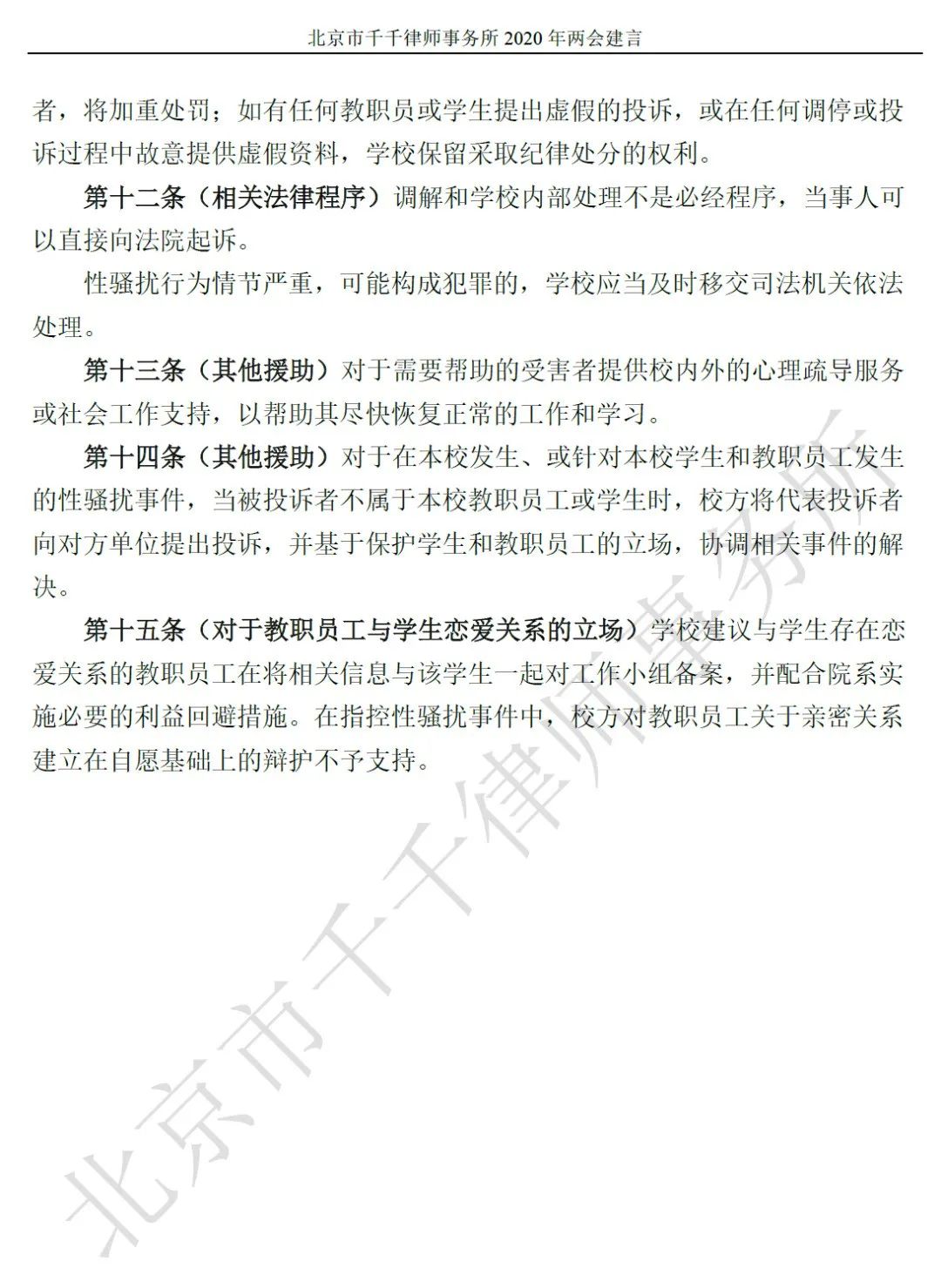

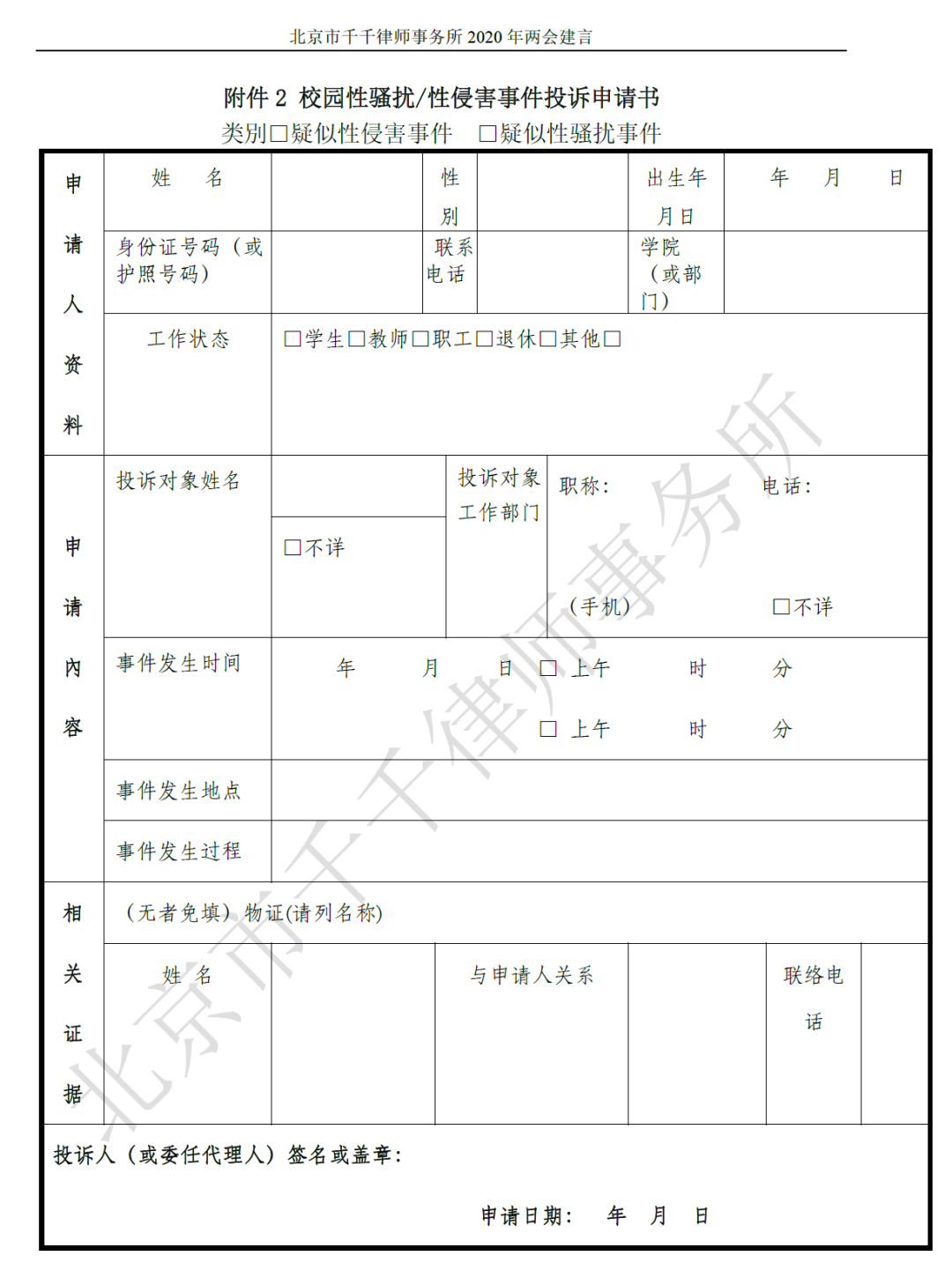

附件2 校园性骚扰/性侵害事件投诉申请书